電子工作で活躍する“面で測る”非接触温度測定ツール

電子工作をしていると、「どこがどのくらい熱くなっているのか?」が気になる場面は意外と多いものです。たとえば、トランジスタや電源ICの表面温度、取り付けたヒートシンクがしっかり放熱しているか、基板のどこかで異常発熱が起きていないかなど――温度確認はトラブル予防や品質向上に欠かせません。

そんなときに便利なのが、非接触タイプの温度計です。赤外線式の温度計なら、直接触れることなく対象の温度を測れるので、精密な電子部品や通電中の基板でも安全に確認できます。

ただし、一般的な非接触温度計は「点」での計測しかできません。ピンポイントでしか温度が分からず、周囲の温度分布までは見えてきません。

ここで活躍するのが、サーモグラフィーカメラです。これは、「面」で温度を測定し、視覚的に色で表示してくれるツールで、全体の発熱状況を一目で把握できます。熱の偏りや異常を見逃しにくくなるため、電子工作との相性は抜群です。

さらにサーモグラフィーには2つのタイプがあります。

- 単純に画面上に熱画像(色分布)を映すタイプ

- 実際のカメラ画像に温度データを重ね合わせられるタイプ(フュージョンタイプ)

特に後者は、「どの部品が熱くなっているのか」が一目瞭然でわかるため、電子回路のトラブルシューティングや、温度対策の検証作業にも最適です。

サーモグラフィーとは?

非接触で“面”の温度を測れる仕組みの解説。

サーモグラフィー技術の基本

サーモグラフィーとは、赤外線を使って温度を測定し、それを画像として見える化できる技術のことです。物体は温度に応じた赤外線(熱線)を自然に放射しており、これを専用のセンサーで捉えて温度分布を映像に変換します。

このしくみにより、直接触れることなく、対象の「どこが熱くて、どこが冷たいか」を一目で把握できます。高温の場所や動作中の電子回路など、接触が難しい場面でも安全に温度を確認できるのが大きなメリットです。

赤外線で温度を測るってどういうこと?

すべての物体は、温度に応じて赤外線を放射しています。温度が高くなるほど、赤外線の放射強度も強くなります。サーモグラフィーはこの赤外線を検出して、「どの部分が何度くらいか」を色で表示する仕組みです。

たとえば、高温部分は赤や白、低温部分は青や緑といった色で表示されるので、目で見ただけで温度の違いが分かるようになります。

接触式温度計との違いは?

一般的な温度計(接触型)は、センサーを対象に触れさせて温度を測ります。しかし、電子部品の表面温度を測るには不便なことも多く、測ることで部品や配線にストレスを与えるリスクもあります。

それに対しサーモグラフィーは非接触で、しかも広い範囲を一度に測れるのが特長。単点測定しかできない非接触温度計と比べても、どこが局所的に熱くなっているかをすぐに見つけられるため、トラブルの早期発見にとても役立ちます。

個人の電子工作でも大活躍

「どのICが発熱している?」「ヒートシンクの効果は?」「電源回路が異常に熱くなっていないか?」――そんな疑問を、一発で“見える化”してくれるのがサーモグラフィーです。

プロの現場だけでなく、DIYレベルでも一台あると非常に便利。最近はスマホに取り付けるタイプや小型で安価な製品も増えてきているので、個人でも導入しやすくなっています。

電子工作におけるサーモグラフィーの活用例

1. 発熱している電子部品の特定に

電子工作では、トランジスタやレギュレーター、電源ICなど、熱を持つパーツが少なくありません。

でも「どの部品が本当に熱くなってる?」というのは見ただけではわからないもの。

そんなときサーモグラフィーを使えば、発熱箇所を一発で可視化できます。正常動作なのか、過熱気味なのかもすぐ判断できるので、トラブルの早期発見や再設計の判断にも役立ちます。

2. ヒートシンクや放熱処理の効果確認に

「ヒートシンクを取り付けたけど、ちゃんと熱が逃げてる?」という不安にも、サーモグラフィーは便利です。

部品とヒートシンクの温度差を画像で確認できるので、熱がしっかり伝わっていない=サーマルパッドが機能していないといった問題にも気付きやすくなります。

3. 電源回路の安全チェックに

電源部分やDC-DCコンバーターは発熱しやすいポイントです。負荷がかかったときにどこが熱を持つかを負荷試験しながら確認することで、安全な電力設計ができているかの確認にもなります。

特にLED駆動回路やモータードライバなど、長時間動作させたときの熱バランスを事前にチェックしておくと、後からの故障リスクをぐっと下げられます。

4. 基板レイアウトの見直しにも

「意外な場所が熱くなっている…」というのは、サーモグラフィーでよく発見される現象です。

ジャンパ配線が熱を持っていたり、グランドがうまく引かれていないために電流が集中して局所的に加熱されていたりすることも。

こうした発見をもとに、より効率的なレイアウト設計や部品配置の改善につなげられるのも、DIYの醍醐味です。

5. ヒートガンやホットエア作業の温度確認にも

熱収縮チューブを加熱したり、ホットエアで部品を取り外したりと、“熱”を使う作業の温度管理にもサーモグラフィーは便利です。

「このくらいの距離で何度になるか」が目で確認できるので、加熱しすぎや焦げ・破損の防止にもつながります。

“温度を視る”ために1台欲しいサーモグラフィー!

このように、サーモグラフィーは電子工作において“熱”を扱う作業やトラブルシュートにとても有効なツールです。

初心者でも直感的に使えるため、安い機種でもいいので、できれば早めに導入しておきたい道具のひとつと言えます。

サーモグラフィーカメラの実際の使い方と簡単な手順

1. 電源を入れて起動

まずはサーモグラフィーカメラの電源をオンにします。

起動には数秒かかる機種もあるので、少し待ちましょう。

最近のモデルはボタンひとつで簡単に起動できるものがほとんどです。

2. 測定モードを確認

モデルによっては、「温度のみ表示」「最大・最小温度の数値表示」「画像に温度を重ねて表示」など、複数の測定モードがあります。

電子工作などのDIY用途では、「画像に温度を重ねて表示するモード」が最も視覚的でわかりやすく、おすすめです。

また多くのモデルでは、温度表示と画像が見やすくなるように、画像の透明度(オーバーレイの濃さ)を調整できる機能も備わっています。

3. 対象物との距離を調整

対象物から10〜30cm程度の距離で測定するのが一般的です。

遠すぎると分解能が落ち、正確な温度がわかりにくくなります。

特に小さな部品(ICやレギュレータなど)は近めで撮影するのがポイント。

4. ゆっくりスキャンして、温度の分布を確認

カメラを動かしながら基板全体を観察してみましょう。

色の違いや数値の表示で、どこが高温・低温なのかが一目でわかります。

発熱している箇所は「赤〜白っぽい色」で表示されることが多いです。

5. 温度異常や不自然な加熱がないかをチェック

正常な回路でも多少の発熱はありますが、特定の部品だけ極端に熱い場合は要注意。

過電流や実装不良の可能性があるため、該当箇所を重点的に調べましょう。

6. 必要に応じて写真を保存(※モデルによる)

画像保存機能があるモデルなら、温度分布の画像を記録しておくととても便利です。最近は、比較的安価なモデルでもこの機能が付いていることが多いです。

ただし、保存用のSDメモリーカードを自分で別途用意する必要がある場合も多いので、事前に確認しておきましょう。

保存した画像は、部品交換前後の温度比較や、故障箇所の記録に役立ちます。

使用時のちょっとしたコツ

- 室温に馴染ませてから使うと測定精度が安定します(特に屋外から持ち込んだ直後など)。

- 鏡面・金属は正しい温度が出にくいので、黒マジックなどで目印をつけると正確になります。

- 定期的にレンズを軽く拭くと、画像のぼやけ防止になります(やわらかい布で)。

私が使っているおすすめ低予算サーモグラフィー

1台目:お試しにぴったりな格安モデル(約5,000円)

私が最初に購入したサーモグラフィーは、約5,000円で購入できる格安モデルです。温度測定範囲は-40℃〜300℃で、24×32ピクセルの赤外線センサーを搭載。シンプルに温度を色で表示するだけの機能ですが、使ってみると非常に便利で「買ってよかった」と感じました。

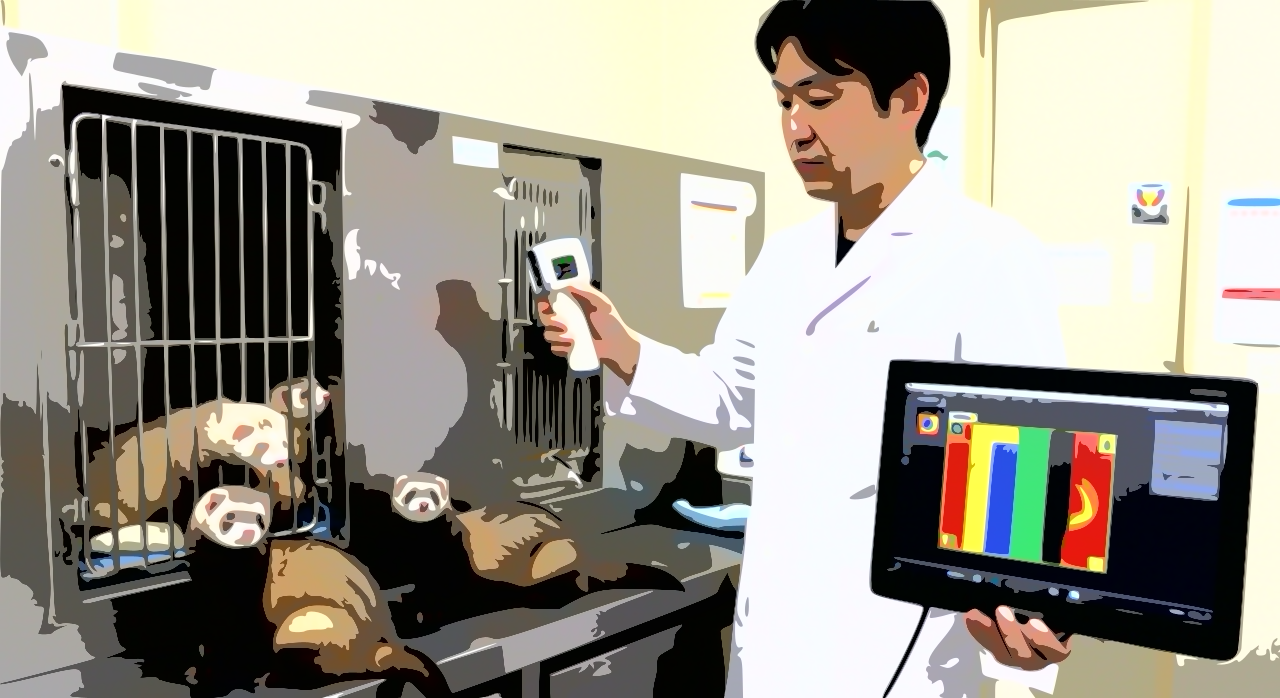

この機種はケースが無く、内部基板が見えてしまうなどキット感の強い製品ですが、実用面では十分。自分の手を映せば体温の目安がわかりますし、体温測定を嫌がる我が家のフェレットさんの体温チェックにも活躍してくれました。

また、約90枚の画像を保存できる4MBの内蔵メモリを搭載しており、SDカード不要で記録が残せるのも嬉しいポイントです。画像解像度は低めなのでおもちゃ的な印象もありますが、電子工作やちょっとした温度チェックには十分。「ある」と「ない」とでは作業効率がまるで違います。

2台目:温度を画像に重ねて表示できる実用機(約12,000円)

格安モデルでサーモグラフィーの便利さを実感した後、もう少し本格的な機種が欲しくなり、約12,000円の赤外線サーマルイメージャーを購入しました。

この機種は、-50℃~500℃までの広範囲を測定可能で、赤外線熱画像解像度は32×32ピクセル。1.77インチのTFTカラーディスプレイで、リアルタイムに画像と温度が重ねて表示されます。

さらに、8GBの内蔵メモリを搭載し、SDカードによる拡張保存にも対応しているため、測定画像をしっかり記録しておくことができます。

低予算でも満足度は高い!

もちろん、予算をかければもっと高解像度・高機能なモデルもありますが、個人の電子工作やDIY用途では、この2機種のような1万円前後のモデルで十分に役立ちます。

「ちょっと発熱している部品はどこか?」「ヒートシンクがちゃんと効いてるか?」といった場面で、サーモグラフィーがあるだけで判断が速く、確実になります。安価なモデルでも「持っていて損はない」ツールとして心からおすすめできます。

サーモグラフィーは、個人DIYにも「持っていて損なし」の便利ツール

サーモグラフィーは、もともと業務用・産業用途のイメージが強いかもしれませんが、今では個人でも手が届く価格帯の製品が増えており、電子工作やDIYにおいても非常に役立つツールになっています。

特に、基板の発熱箇所の確認、ヒートシンクの効果チェック、トランジスタや電源部の温度監視など、手間なく確実に把握できるのは大きな魅力です。格安モデルでも「見える化」できるというだけで、作業の精度も効率も一段とアップします。

最初は安価なモデルで十分なので、「ちょっと気になるな」「自分の作業にも使えそう」と思った方は、ぜひ導入を検討してみてください。一度使ってみると、その便利さにきっと驚くはずです。

電子工作がもっと楽しく、もっと安心に進められる──

それを支えてくれる道具の一つが、このサーモグラフィーです。