発光部品のピーク波長ってどうやって測る?

紫外線や赤外線といった不可視光のLEDが手軽に入手できる時代になり、そうしたLEDを使ったDIYを試す機会も増えてきました。

私の場合は赤外線ではなく主に紫外線LEDを扱っていますが、不可視光LEDを購入した時点で、どうしても気になってしまう問題がありました。

一般的に紫外線LEDは「ピーク波長:365 nm(ナノメートル)」といった表記で販売されています。ところがデータシートをよく見ると――

| Item | Min. | Typ. | Max. | Unit |

| Peak Wavelength | 360 | 365 | 370 | nm |

このようになっていて、販売ページでは「365 nm」と書かれていても、実際には個体差があり、360~370 nmの範囲にばらつきがあるのです。

気にしなければそれまでですが、私の場合はフォトクロミック(調光レンズなどに使われる、光の種類によって色が変わる素材)の変色実験を行ったときに「LEDごとの正確なピーク波長を知りたい」と思い、光のピーク波長やスペクトル分布を視覚化できる測定器が欲しくなりました。

調べてみると、それが「分光器」というものであると知り、購入して試してみることに。実際にLEDを片っ端から測定してみると、例えば10個入りの365 nm LEDでは、確かに365 nmが最も多いのですが、半分くらいはきっちり365 nmではなく、360~370 nmの範囲に散らばっていました。

さらに海外通販で安く買ったものはひどいもので、公称「420–430 nm」と書かれていたLEDを検品したら、実際はピーク波長410–420 nmのLEDばかり。販売者の商品説明を鵜呑みにせず測定してみないと、ハズレを掴まされる危険が高いと痛感しました。

可視光LEDなら点灯させれば色でだいたい判別できますが、不可視光ではそうはいきません。かつて一番ひどかったのは、「250–300 nm」と表記された激安の殺菌用LEDを購入したら、届いたのは395 nm品だったというケースです。当然、返品しました。

こうした経験から、不可視光LEDを扱うなら、光のピーク波長やスペクトル分布を確認できる分光器はほぼ必須だと強く感じています。

分光器とは何か?

分光器とは、光を波長ごとに分けて強さや分布を調べるための装置です。もともとはニュートンのプリズム実験のように「光を分けて観察する」ところから始まり、今では紫外線や赤外線といった不可視光の測定にも幅広く使われています。

仕組みとしては、光を「波長ごとに分ける」ことがポイントです。そのために使われるのが回折格子と呼ばれる光学素子で、非常に細かい溝に光を通すことで、波長ごとに拡がって分かれていきます。

これをセンサーで検出することで、光のスペクトルを数値やグラフとして可視化できるわけです。

分光器にはいくつか種類がありますが、DIYやLED検証のような用途でよく使うのは回折格子タイプの小型分光器です。

手のひらサイズでも十分に紫外線や赤外線LEDの波長ピークを確認できるので、研究室向けの高価な機材を揃えなくても実用になります。

実際、分光器は科学実験だけでなく、LEDライトの発光特性評価や太陽光パネルの性能確認、さらには化粧品や食品の品質管理といった日常的な場面でも応用されています。

身近なところでも意外と活躍している技術なのです。

私が実際に使っている、torchbeare製のおすすめ分光器

低価格で実用十分な分光器

分光器を選ぶときに大事なのは、自分が調べたい波長範囲をカバーしているかどうかです。格安の分光器も探せばありますが、多くは可視光しか測定できません。紫外線や赤外線も扱うのであれば、少なくとも340–1000 nm程度をカバーできる分光器でないと厳しいでしょう。

まともな性能を持つ分光器は、通常5万円前後はするのが一般的です。ところが私が現在使っている製品は、Amazonで2万円ちょっとで購入できるのに性能は十分。入門用の最初の1台として非常におすすめできます。

それがtorchbeareという、小型分光計やスペクトルイメージング機器を手掛けるメーカーから発売されている、CMOSセンサー式の彩色照度计(色彩照度計)です。

驚くべきコストパフォーマンス

この分光計は価格が2万円強でありながら、340–1000 nmという広いスペクトル範囲をカバーしています。性能からすれば5万円してもおかしくないレベルで、価格と性能のバランスがいい意味で破綻しています。

なぜ安いのかというと、この製品はセンサー単体のみで、パソコンやスマートフォンに専用アプリ「Flameeye(火眼)」をインストールして動作させるタイプだからです。化粧箱に入った小さなセンサーとUSBケーブルしか同梱されておらず、アプリやマニュアルはすべてメーカーのサイトからダウンロードする必要があります。こうした徹底したコストダウンによって、実用的な分光器が低価格で提供されているのです。

もっとも、同じくセンサータイプの分光器でも普通は3万円以上するので、この価格は実際かなりお値打ちです。

ケーブルやスマホ利用について

センサーとPCの通信はTTLシリアルで行われており、付属ケーブルがなくても市販のUSBシリアル変換ケーブルで使用可能です。予備ケーブルが欲しい場合にも入手が容易で助かります。

ただしスマートフォンで使う場合は注意が必要で、CH340系チップを搭載したケーブルでないと認識されません。PCの場合はPL2303HXやCP2102など他のチップでも利用できますが、専用アプリとの相性はCH340が一番良いようです。付属ケーブルもCH340系です。

スマートフォン対応なので、屋外に持ち出して日向と日陰で太陽光のスペクトルを比較するといった使い方もできます。

測定例

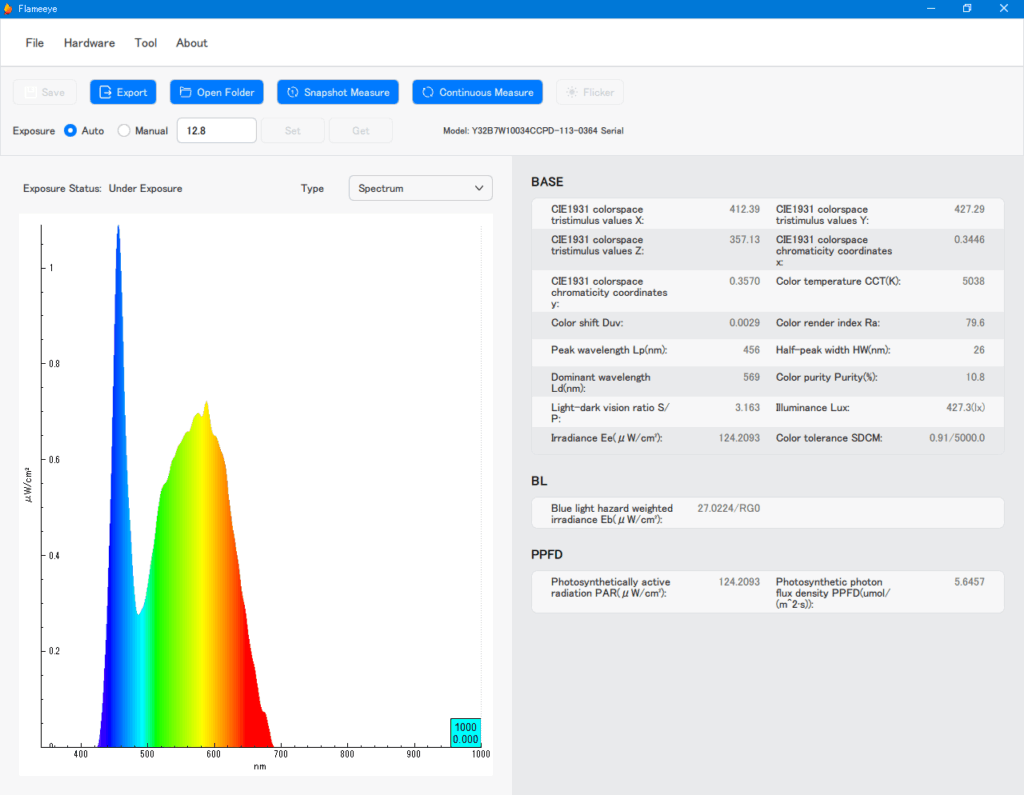

例えばLED照明を測定すると以下のようにデータが得られます。

これはダイソーの「LED電球」(黒パッケージ・昼白色100Wタイプ)を測定した結果です。分光器を使うと、白色LEDがR・G・Bの組み合わせで擬似的に「白」を作っていることが一目でわかります。特に昼白色の場合は青の450 nm付近に高いピークが存在するのも確認できます。

このように分光器を使うことで、発光部品の性質や性能を客観的に調べることができるのです。

torchbeare分光器の限界

光の波長域を整理すると、可視光はおよそ400–760 nm、紫外線は100–400 nm、赤外線は760–100,000 nmに分類されます。電子工作DIYで扱う赤外線光源は多くが900 nm帯なので、この分光器で十分カバー可能です。紫外線光源も主に360–400 nm付近のUVA帯(320–400 nm)なので大きな問題はありません。

しかしDIYでUVB(280–320 nm)やUVC(100–280 nm)といった短波長帯を扱い始めると、この分光器の範囲(340–1000 nm)では足りなくなる場面が出てきます。その場合は近紫外線帯に特化した分光器を新たに導入するしかありません。ただしそうした機種は最低でも10万円以上と高価になります。

torchbeare(トーチベア)

中国・深圳を拠点とする小型光学機器メーカー。

主に 分光計やスペクトルセンサー、光学関連ソフトウェアを開発・販売しています。

低価格ながら、実用的な波長測定ができるCMOSセンサー式分光器を提供しており、電子工作や教育用の入門機として人気があります。

UV帯特化の分光器 HPCS330UV

そこで参考までに、UV帯に特化したおすすめ機種も紹介します。

それがHOPOOCOLOR製 HPCS330UVです。HOPOOCOLORは分光器HPCSシリーズを比較的安価に提供しているメーカーで、Amazon.jpにも出品があります。

HPCS330UVは230–450 nmをカバーし、殺菌灯に使われるUVCからブルーライト領域までしっかり測定可能です。受光センサーと液晶モニター付きの本体がセットになっており、単体での測定に対応。さらにセンサー部を切り離して使えるし、PCと接続して専用アプリで扱うこともできます。

また、UV強度計としても動作し、UVA・UVB・UVCの強度をそれぞれmW/cm²で数値表示できます。例えばUVAとUVBを同時照射するLED電球を測ると、「UVA:xxx mW/cm²、UVB:xxx mW/cm²」といった具体的な値が得られます。

性能的には非常に優れた製品ですが、価格は高めです。Amazonでは約14万円、AliExpressでも10万円以上します。それでも他社の同性能モデルが20万円以上することを考えると、相場的には格安な部類といえるでしょう。

UV帯を本格的に測定したいなら、HPCS330UVは検討に値する選択肢です。

HOPOOCOLOR(ホプーカラー)

中国・広東省を中心に活動する 光学測定器メーカー。

研究者や産業用途向けに、紫外線から可視光、赤外線まで幅広い分光器「HPCSシリーズ」を展開。

液晶モニター搭載の本格モデルから、パソコン連携型まで製品ラインナップが豊富で、コストパフォーマンスの高さからDIY用途でも注目されています。

まとめと今後について

紫外線や赤外線をDIYで安全に、そして確実に扱うには「光の波長を把握できること」が大切です。そのために分光器は、LEDや各種光源の特性を数値で確認できる、心強い相棒になってくれます。

今回紹介した torchbeareの低価格分光器 は、2万円台という入門機ながら340〜1000 nmまでカバーしており、DIY用途には十分な性能を発揮します。一方で、よりシビアな紫外線の管理が必要な方には、HOPOOCOLORのUV特化モデル のような本格機も存在します。目的に応じて選ぶことで、余計な出費を抑えつつ安心して作業ができるでしょう。

実際の光源を測定した具体例や、LED検証の結果については、また改めて記事にまとめたいと思います。分光器を使うと「見えない光がデータとして見える」楽しさがあり、DIYに新しい発見をもたらしてくれます。