回路の設計を始めるなら「ブレッドボードとジャンパーワイヤー」は必須!

電気工作を始めるなら、まず手に入れておきたいのが「ブレッドボードとジャンパーワイヤー」のセット。

ハンダ付け不要で回路が組めて、やり直しも簡単。試行錯誤が多い初心者はもちろん、アイデアをすぐ形にしたい上級者にも重宝される、まさに“定番中の定番”とも言える便利アイテムです。

SMD(表面実装部品)でよく使われる0.65mmピッチや1.27mmピッチのICなどを使う場合は、2.54mmピッチに変換する基板が必要になることもありますが、基本的にはそのまま差し込むだけで回路が試せるというのが最大の魅力。

この記事では、「ブレッドボードって何?」という基本から、ジャンパーワイヤーとのセットでできること、選び方やおすすめ製品まで、実体験を交えてわかりやすく紹介していきます!

ブレッドボードって何?

ブレッドボードとは、電子部品やIC(集積回路)などを差し込むだけで、ハンダ付けせずに回路を組める“実験用の配線ベース”です。

言ってみれば、往年の「電子ブロック」のようなもの(どれくらいの人がわかってくれるでしょうか、このたとえ)。

ブレッドボードの内部には、金属製のクリップが規則正しく並んでいて、そこに部品の足やワイヤーを差し込むことで、電気的に接続できる仕組みになっています。

名前の由来は意外とレトロで、もともとは「パンを切る木の板(breadboard)」。昔のエンジニアたちが、その木の板を使って電子回路の試作をしていたことから、この名前がついたと言われています。

ジャンパーワイヤーって何?

ジャンパーワイヤーとは、ブレッドボード同士や、Arduino・Raspberry Piといったマイコンボードを接続するための電線です。

先端の端子には「オス・オス」「オス・メス」「メス・メス」の3タイプがあり、つなぎたい相手によって使い分けるのが基本。

ワイヤーは色分けされた被覆付きなので、配線の流れが見た目でわかりやすいのもポイント。ごちゃごちゃしがちなテスト回路の管理がしやすくなります。

ちなみに……

PCのマザーボード周辺をいじる際にも、ジャンパーワイヤーが意外と活躍します。

たとえば、電源スイッチやファンの回転数コントローラーを自作するときに、メス端子のジャンパーワイヤーを流用できたりします(長めのメス・メスを半分にカットして使う)。

回路工作だけじゃなく、PC自作勢にもおすすめの便利アイテムです。

ArduinoやRaspberry Piって何?

ブレッドボードやジャンパーワイヤーの話になると、よく登場するのが Arduino(アルドゥイーノ) や Raspberry Pi(ラズベリーパイ)。

- Arduino は、LED点滅からセンサー制御まで幅広く使える「マイコンボード」。簡単なプログラムを書いて、回路を動かすのにぴったりです。

- Raspberry Pi は、Linuxが動く「超小型パソコン」。GPIOピンを使えば、Arduinoのように回路制御もできますし、複雑な処理もこなせます。

この2つは電子工作やIoTにチャレンジしたい人にとっての定番ツール。

ジャンパーワイヤーでセンサーやスイッチをつないで、プログラムで動かすことで、“動く回路”が作れるようになります!

ブレッドボードとジャンパーワイヤーのセットを使うメリット

✅ ハンダ付け不要で回路が作れる!

→ 部品をハンダ付けしなくても、思い付いた回路をすぐに組めるのが魅力。初心者にとっては失敗を恐れずに試せるのが大きな利点です。

✅ 繰り返し使えるから経済的!

→ 配線を変更しても部品が無駄にならず、コストも抑えられます。たとえば「この回路の抵抗値や静電容量を変えたら、どう動作が変わるのか?」といった実験や試行錯誤にもピッタリ。

✅ ジャンパーワイヤーでキレイに配線できる!

→ 色分けされたワイヤーを使えば、見た目もスッキリ。配線のミスにも気付きやすく、トラブル時の原因究明もしやすいです。

✅ Arduinoやマイコンと組み合わせて使いやすい!

→ GPIOピンとブレッドボードをジャンパーワイヤーで接続すれば、LED点灯やセンサー実験などもすぐに始められます。アイデアを素早く形にできるのが最大の魅力!

選ぶときのチェックポイント

✅ ブレッドボードのサイズ

小型(170ポイント)から大型(830ポイント以上)まで。最初は中サイズ(400ポイント前後)がおすすめ。

✅ ジャンパーワイヤーの本数と種類

オス-オスだけでなく、オス-メス、メス-メスが入っているとより汎用性が高いです。

✅ 接続性と保持力

安価なブレッドボードは、部品の足が抜けやすかったり、接触不良を起こすことも。レビューで評判をチェックしましょう。

✅ 予備部品の有無

LED、抵抗、IC、センサーなどが付属している“スターターキット”なら、すぐに試せて便利。

ジャンパーワイヤーの保管方法

ジャンパーワイヤーは、数が増えると「絡まる」「探しにくい」といったプチストレスの原因になります。そこで、私が実践しているおすすめの保管方法をいくつかご紹介します。

✅ 100均の仕切りケースに収納

種類別(オス-オス/オス-メス/メス-メス)や色、長さごとに分けておくと、必要なときにサッと取り出せて超便利。意外と100均の工具箱やタッパー、手芸コーナーの小分けケースがぴったりなんです。

✅ ワイヤーごとに束ねる

細い輪ゴムやマスキングテープで軽くまとめておくと、絡まり防止に効果バツグン。ただし、あまり強く締めると曲がってクセが付いてしまうので注意!

✅ 専用のジャンパーワイヤーホルダーを使う

ネットで販売されている「ジャンパーワイヤーラック」や、3Dプリンタで出力できる専用ホルダーも便利です。机に立てて使えるので、省スペース&探す手間も大幅カット!

……3Dプリンタ? 私は所持していませんが何か?

きちんと整理しておくだけで、作業中の「あれどこいった!」ストレスが激減しますよ!

ブレッドボードで起こりやすいトラブルと対策

ブレッドボードはとても便利な反面、使い方を誤ると「なぜか動かない…」というトラブルも起こりがち。

私も「動かない…なぜ?」を何度も経験しましたが、以下のようなよくある原因とその対策を知っておくと安心です。

❌ 配線ミス

→ 対策

ジャンパーワイヤーの色を役割(電源=赤、GND=黒、信号線=その他)で分けると視認性がUP。

さらに、回路図を紙に書きながら配線するのがおすすめ。いきなり頭の中だけで組むより、間違いに気づきやすくなります。

❌ 差し込み不足・接触不良

→ 対策

ワイヤーや部品がしっかり奥まで差し込まれているかを確認。

とくにジャンパーワイヤーのピンが細すぎる場合や、使い込んでブレッドボードが古くなっている場合は、内部の金属クリップが緩んでいて接触不良になりやすいです。

安価なブレッドボードでは新品でも接触が甘いこともあるので、品質にも注意。

❌ 電源ラインの見落とし

→ 対策

ブレッドボードの両端にある赤と青の電源ラインは、中央で途切れているモデルもあります。

片側だけに電源を供給して「もう一方に電圧が来てない!」というのはありがちな失敗。ジャンパーワイヤーで左右をブリッジするのを忘れずに!

❌ 回路が複雑になりすぎて見直せない

→ 対策

無理な詰め込みは避け、配線に余裕を持たせる。

「詰め込んでから失敗に気づく」と、配線を全部ばらしてやり直し…ということにもなりかねません。

必要に応じて2枚のブレッドボードに分けて配置したり、ユニバーサル基板で整理することも検討しましょう。

このように、トラブルは事前に予防できるものばかり。

「うまく動かない=壊れてる」ではない場合も多いので、落ち着いて一つ一つ確認することが大切です!

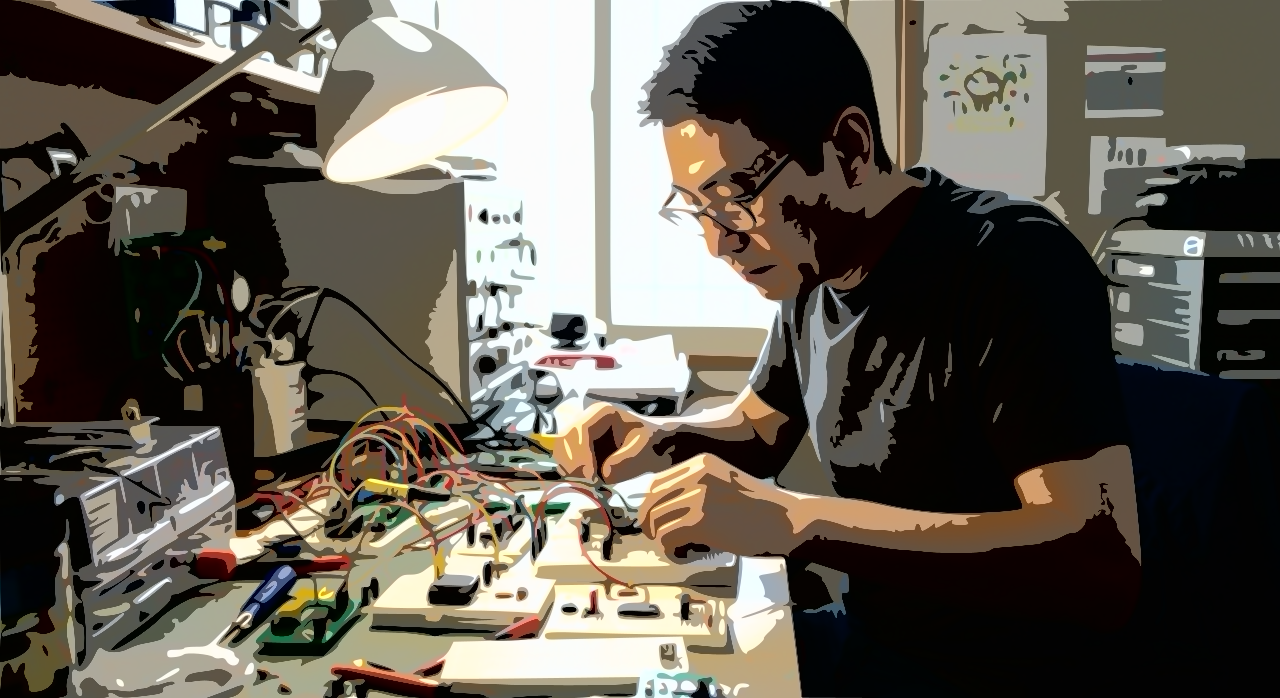

実際どう使ってる? 私の使い方例

私自身は、小さめのブレッドボードを2〜3枚常備しています。

マイコンとセンサーの組み合わせや、ちょっとしたPWM制御回路の実験などに活用。コンピューター上で動くLTspice(仮想回路シミュレーター)だけでは検証しきれず、実際に部品を触って確認したい場面で重宝しています。

また、PICkit3でPICマイコンにプログラムを書くときにも、ブレッドボードを活用することが多いですね。

ジャンパーワイヤーも100本単位でストックしています。AWG24くらいの太さの裸銅線でも代用できますが、やや硬めのジャンパーワイヤーは形がキープしやすいので、混み入った配線でも扱いやすく、トラブル時の見直しもしやすいのがメリットです。

おすすめセットはこれ!

✅ ELEGOO スタータキット

Arduino互換品でおなじみのELEGOO製。Arduinoの本体と中型ブレッドボード、ジャンパーワイヤー、抵抗、LEDなど実験に必要な部品が一通りそろっています。

Arduinoを使った電子工作をこれから始めたい人向けのキットです。

最後に:回路設計はじめの一歩にぴったりなセット!

ブレッドボードとジャンパーワイヤーがあれば、ハンダごてなしでもすぐに回路を試作できます。

電気工作に限らず、プログラミングと組み合わせた実験や、センサーの動作チェック、子どもとの電子工作体験にも大活躍!

「ちょっと回路を試したい」「Arduinoを動かしてみたい」──そんな時には、迷わずこのセットからスタートするのが断然おすすめです!