USBテスターで電圧や電流、積算電力量を視覚化して測定できるようになると、次に気になってくるのが「どうやって負荷をかけて評価するか?」という点ではないでしょうか。

実はここで登場するのが、ダミー抵抗や電子負荷といった“負荷装置”です。これらを使えば、USB電源やモバイルバッテリーに対して意図的に電流を流し、実際にどれだけの出力が得られるのか、どのくらいの電力量が供給されるのかを具体的にテストできます。

たとえば、定格「5V3A」と書かれたACアダプターが本当にその出力を出せるのか――それを確かめるには、3Aの電流を消費する負荷(≒電気的に「吸い込む」仕組み)が必要。その役割を果たしてくれるのが、まさにダミー抵抗や電子負荷装置なのです。

この記事では、抵抗器を使った簡易的な負荷の作り方から、電子負荷を使った本格的な測定方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。USBテスターと組み合わせて使えば、電源評価の幅がグンと広がりますよ!

ダミー抵抗や電子負荷とは? 基本概念と仕組み

ダミー抵抗や電子負荷の役割と必要性

USBテスターと組み合わせて電源評価を行うには、「どれだけ電流を流しても安定して動作するか?」を調べるための負荷(電流を流す相手)が必要です。

このときに使われるのが、ダミー抵抗や電子負荷装置です。

ダミー抵抗は、単純に電流を消費する抵抗器を使った負荷のこと。電源の能力を試すには、目的に応じた抵抗値・ワット数の抵抗器を複数用意する必要があります。

一方、電子負荷は「流す電流」や「負荷の強さ」をつまみやボタンで自由に変えられる装置です。1台でさまざまな条件の試験に使えるため、負荷を変えながら安定性を調べたいときなどに非常に便利です。

実負荷と電子負荷の違い

実負荷とは、例えばモーターやLEDなど実際に使われる機器そのものを指します。動作をリアルに確認できますが、負荷の条件を細かくコントロールするのは難しいです。

一方、電子負荷は試験用に作られた人工的な“負荷”で、動作モードを設定して目的に応じた試験ができます。たとえば「定電流でテスト」「一定の電力だけ消費する」など、再現性のある評価ができるのが特徴です。

電子負荷の基本構造と動作モード

電子負荷装置は、内部のMOSFETなどの半導体を使って電力を吸収し、その吸収量を制御する仕組みになっています。

代表的な動作モードには以下のようなものがあります。

- 定電流(CC)モード:設定した電流を常に流す(例:2A固定)

- 定抵抗(CR)モード:一定の抵抗として動作

- 定電力(CP)モード:常に同じ電力(W)を消費

- ※定電圧(CV)モードもありますが、電子負荷ではあまり使用されません。

この中では、初心者がよく使うのは定電流モード(CC)。USB電源に2A流したい、3A流したいといったテストで使います。

直流電子負荷と交流電子負荷の違い

電子負荷には、直流(DC)専用と交流(AC)対応の2種類があります。一般的なUSB電源やモバイルバッテリーの評価で使うのは直流タイプです。

交流タイプは、発電機や商用電源などの評価に使われるもので、個人の電子工作にはまず不要です。

初心者が電子負荷を導入するなら、まずはUSB対応の直流電子負荷から検討すると良いでしょう。

自分の用途に合った選び方

電子負荷を選ぶときにまず大事なのは、「何に使いたいのか」をはっきりさせることです。

例えば、USB電源やモバイルバッテリーの評価など、電子工作でよくある使い方であれば、コンパクトで操作がシンプルな直流(DC)タイプで十分です。

このような用途では「定電流モード(CC)」が使えるモデルを選べば、たいていの検証がこなせます。

一方、電源装置の設計や本格的な評価を考える場合は、「定電力モード(CP)」や「定抵抗モード(CR)」など、より多機能なモデルがあると便利です。

ただし、「ただ電流を流したいだけ」という軽いテストであれば、大きめの抵抗器で代用するのもアリです。

電子負荷が必要かどうか、まずは用途と目的で判断しましょう。

必要な電圧・電流・ワット数をチェック

電子負荷には、それぞれ最大電圧・最大電流・最大消費電力が決まっています。

これらが、試験対象の電源やバッテリーのスペックに合っていないと正しく使えません。

目安として、個人の電子工作やUSB周辺機器の評価であれば……

- 入力電圧範囲:1V〜30V程度

- 電流範囲:0.1A〜10A程度

- 電力容量:30W〜150W程度

このくらいのスペックがあれば十分です。

高電圧・大電力に対応した業務用モデルは、価格も高くなりがちなので、DIY用途にはオーバースペックです。

電子負荷の主な動作モードとその用途

電子負荷でよく使われる動作モードは以下の通りです:

- 定電流(CC):一定の電流を流す。

→ USB電源やバッテリーの安定動作を確認するのに最適。 - 定抵抗(CR):一定の抵抗として動作。

→ 抵抗器で再現しづらい負荷変化をテストしたいときに。 - 定電力(CP):一定の電力(ワット)だけ消費。

→ 消費電力に注目した評価に。

初心者の方は、まずは定電流モードだけ使えればOK。

慣れてきたら他のモードを試すのもよいでしょう。

コスパ重視の選定ポイント

「安くて最低限使える」モデルを選ぶのは、DIYユーザーにとって非常に大切なポイントです。

いきなり高機能・高価格な製品を買っても、使い切れないことがよくあります。

一方で、「あとで電流が足りなくなった」「ワット数が足りない」となって買い直すのも非効率。

現在の用途+将来やりたいことを少しだけ見越して選ぶと、長く使える一台になります。

初心者が注意したい購入時のチェックポイント

- 操作が簡単かどうか

→ マニュアルを見なくても直感的に使えるモデルがおすすめ。 - 仕様の確認

→ 最大電圧・電流・ワット数が自分の用途に足りているかをチェック。 - サポートと信頼性

→ 不具合時に対応してくれる販売店や、レビュー評価がしっかりしている製品を選びましょう。 - 電源が別途必要か?

→ 一部の電子負荷装置は別にACアダプターが必要な場合があります(購入前に確認を)。

商品紹介:容量テスターと簡易負荷がセットになった格安モジュール「ZB2L3」

紹介するのは、モバイルバッテリー(5V)や3.7Vリチウムイオン電池、12Vバッテリーまで、さまざまな電源の放電容量を手軽に測れる、割と有名な格安の容量テスター「ZB2L3」です。

Amazon出荷で安心のこちらのセットには、ZB2L3本体に加えて、18650用電池ボックスやUSB給電ケーブルも付属しており、届いてすぐに使い始めることができます。

ZB2L3は厳密には電子負荷ではありませんが、電圧・電流・積算電力量を表示する機能を持ち、付属の抵抗器を“簡易負荷”として利用する構造です。

初期状態では、5W・7Ωのセメント抵抗が2本付属しており、以下のように組み合わせて負荷を調整できます。

※抵抗は動作中にかなり発熱するため、放熱スペースの確保と定格W数の厳守が重要です。

- 抵抗1本だけ使う → 7Ω(約0.5A@3.7V)

- 2本を並列に接続 → 3.5Ω(約1A@3.7V)

- 2本を直列に接続 → 14Ω(約0.86A@12V)

さらに、自分で別の抵抗器を用意すれば負荷電流の調整も自由自在。

また、ZB2L3を“メーター”として使い、別途電子負荷と組み合わせるとより本格的な計測も可能になります。

このように、少ない予算でしっかり使える放電容量テスターとして、ZB2L3は初心者の方にも最初の一台としておすすめです!

参考までに、届くまでに時間がかかりますがAliExpressを利用すると、ZB2L3は400円程度で購入できます。しかし海外通販ですので、抵抗がある方はAmazonでの購入をおすすめします。

私も所持して利用している「5A・35W 定電流電子負荷」は、ZB2L3と組み合わせて使うのに非常に相性が良く、おすすめの一台です。

入力電圧範囲はDC 5〜30Vで、電流は0.01A刻みで細かく調整可能。

ZB2L3の電圧・電力表示と組み合わせることで、より正確かつ柔軟なバッテリーテストが行えます。

実際に私も愛用していますが、ZB2L3との相性は抜群で、最初の電子負荷としても非常におすすめです。

USBテスターとの組み合わせも好相性です。

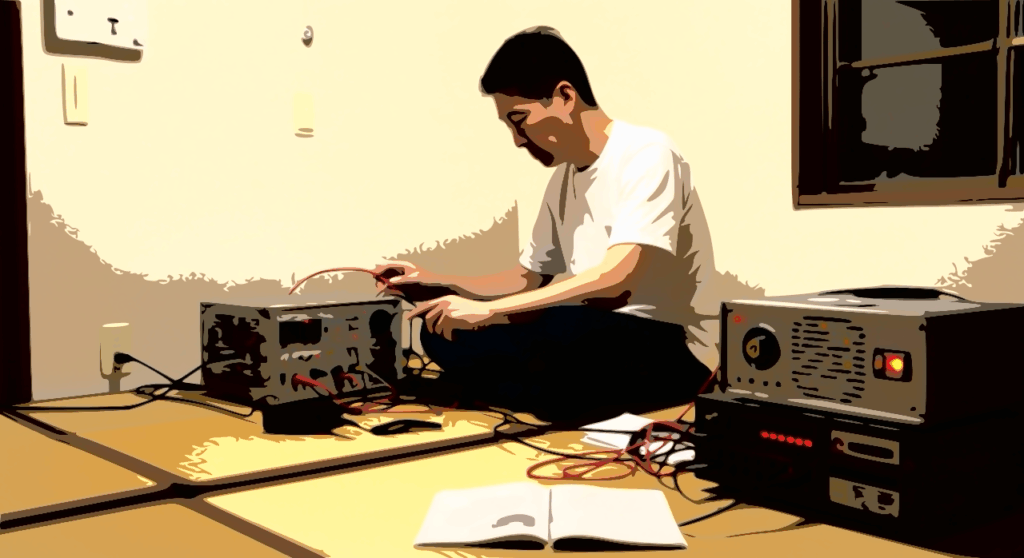

電子負荷の基本的な使い方

セットアップの手順【はじめにやること】

電子負荷を使う前に、以下の手順で準備を整えましょう。

- 説明書を確認する

まずは付属のマニュアルやラベルをチェック。特に接続方法や定格の範囲を把握しておくのが大事です。 - 正しい配線をする

電子負荷の入力端子と、テストしたい電源(バッテリーやアダプターなど)を接続します。

このとき、ケーブルは定格に合った太さと品質のものを使いましょう。細すぎるケーブルだと発熱やトラブルの原因になります。 - 動作モードを設定する

操作パネルまたはソフトウェアから「定電流(CC)」や「定抵抗(CR)」など、使いたいモードを選びます。

DIYや電源評価なら、まずは定電流モードが使いやすいです。 - 必要なら保護機能もONに

過電圧・過電流保護の設定ができる場合は、事故防止のためにも忘れずに設定しましょう。

負荷試験の進め方とポイント

実際の試験は以下の流れで行います:

- 接続確認

電子負荷と電源が正しく接続されているか再チェック。+と-を逆につないでいないかも重要です。 - 設定値の確認

電圧・電流の設定がテスト対象に合っているか確認します。

とくにバッテリーや小型電源は、オーバーな設定で壊れることもあるので注意! - ゆっくり負荷をかけていく

一気に最大負荷をかけるのではなく、少しずつ電流を上げて様子を見ましょう。

電圧の変動や発熱がないかもチェックします。 - テスト中の監視を忘れずに

・電圧が急激に下がっていないか

・装置が異常に熱くなっていないか

・音やニオイなど異変がないか

などを常に気にかけてください。 - 記録をとる

テスト結果をメモしておくと、後からトラブルの原因特定や比較がしやすくなります。

実例:電源装置をテストしてみよう

たとえばUSB充電器の性能を調べたいときは、以下のようにテストできます:

- 電子負荷を定電流モードに設定(例:2A)

- 出力電圧が5V前後を保っているか確認

- 徐々に電流を上げていき、限界点や発熱状況を見る

また、以下のような応用試験も可能です:

- 過負荷テスト:一時的に定格以上の電流を流し、異常が出ないか確認

- トランジェントテスト:急激に負荷を変化させて電源の追従性をチェック

こうした試験により、単に動くだけでなく、「どこまで安定して動作するか」まで評価できます。

安全に使うための心得

電子負荷の使用中に気をつけるべきこと:

- 負荷設定が試験対象に合っているかを必ず確認(過負荷注意)

- ケーブルの発熱や溶解を防ぐために、定格を守る

- 異常があればすぐにストップ(煙・におい・異音が出たら即中止!)

- 保護回路だけに頼らない。手動で止められるよう準備しておく

安全第一で、無理な負荷は避けましょう。

よくあるトラブルと対処法

| トラブル例 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 接続しても動かない | 配線ミス、逆接続 | +-の向きを再確認 |

| ケーブルが熱い | 電流が大きすぎる or ケーブルが細い | より太いケーブルに変更 |

| 試験対象が壊れた | 負荷設定が高すぎた | 使用前に定格確認を徹底 |

| 測定値がおかしい | 設定ミス or テスト対象が異常 | モードや設定値を見直す |

おかしいと思ったらすぐに中断しよう!

初心者なら、まずは小さい電源やバッテリーで練習するのがおすすめです。

電子負荷の応用事例と便利な活用方法

バッテリーの劣化診断における役割

電子負荷は、バッテリーの放電特性や劣化状態を正確に把握するための強力なツールです。

特に「定電流(CC)モード」を用いることで、バッテリーがどれだけ安定して電力を供給できるか、また劣化具合を数値化することが可能です。

さらに、急激な電流変化に対応できるかを確認する「動的負荷試験」も実施できます。

これは電気自動車や蓄電システムの信頼性評価において非常に重要なプロセスです。

DC/DCコンバータの評価テスト

電子負荷は、DC/DCコンバータの効率や安定性のチェックにも欠かせません。

- 定電圧(CV)モード:出力電圧の変動に対する耐性評価

- 定電力(CP)モード:電力変化に対する安定性をチェック

また、負荷変化に伴うリップル電圧やトランジェント応答を確認することで、より完成度の高い電源設計が可能になります。

これは商用製品の評価だけでなく、DIYでの電源自作でも重宝します。

家庭用DIY電子工作での利用例

最近では、電子負荷のコンパクト化と低価格化により、家庭用の電子工作でも手軽に活用できるようになっています。

- 自作の電源や充電回路のテスト

- ダミー負荷として使用し、回路の安定性を確認

- 放電テストやヒートシンク性能の確認

中には、USB接続でPC制御ができるモデルや、初心者向けに簡易UIが搭載されたタイプもあるので、入門者でも安心して扱えるツールになっています。

高容量・高精度測定での用途拡大

高性能な電子負荷は、以下のような用途でも広く導入されています。

- 大電流・高電圧が必要な産業用電源の検証

- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)用バッテリーの試験

- 並列接続で数kW規模まで拡張可能な製品も存在

こうした高容量・高精度な装置は、正確な評価と効率的なテストを可能にし、業務用途でも高い評価を得ています。

最新技術と今後期待される応用領域

電子負荷は現在、「回生機能(エネルギー回収)」を搭載した新しいモデルが注目されています。

これにより、負荷試験で消費したエネルギーを電力として再利用でき、環境負荷の低減とコスト削減の両立が可能になります。

今後の応用が期待される分野

- 電気自動車(EV)の急速充電システム評価

- V2H(Vehicle to Home)関連の双方向電力検証

- 家庭用蓄電池や太陽光発電システムとの連携評価

これからの再生可能エネルギー社会において、電子負荷は不可欠な存在となっていくでしょう。

簡易的な電源テストに最適! 負荷として使用できる抵抗器

電子負荷装置が無い場合や、電子負荷を使うまでもない簡易的な電源評価をしたい場合には、抵抗器を負荷として利用する方法が手軽で便利です。

抵抗を使ったダミー負荷は、構造もシンプルで扱いやすく、特に電子工作や小規模な試験環境でよく用いられます。

抵抗負荷のメリットとは?

抵抗器を使用するメリットは次の通りです。

- 電源に直接接続するだけの簡単な構成

- コストが安く、入手しやすい

- 抵抗値や並列・直列の組み合わせで自由に負荷を設定できる

- 電子負荷装置では測定しにくい高温環境での耐性確認にも使用可能

ただし、抵抗器は一定の電力(W数)を消費すると発熱するため、選定と使用には注意が必要です。

よく使われる2種類のパワー抵抗

セメント抵抗 低価格なので組み合わせて合成抵抗に

セメント抵抗は、抵抗素子をセメントで固めて作られた耐熱性の高いパワー抵抗器です。外装が白く、ホームセンターや電子部品店でも手に入りやすいのが特徴です。

特徴

- 単体で10W程度まで吸収可能

- 0.1Ωなどの低抵抗値タイプが入手可能

- 直列・並列で自由に合成抵抗が組める

- 安価で大量に使いやすい

⚠️ 注意点

- 放熱性が低いため、長時間使用では熱暴走に注意(熱くなると電流が多く流れる)

- 設置時は周囲の可燃物から距離をとる

使い方の例

例えば、1Ω/10Wのセメント抵抗を5本並列にすれば、0.2Ωで50Wの負荷として使用できます。

最初に買うのであれば、1Ω10個セット辺りが合成抵抗として使いやすいと思います。電気パーツを販売する店で買えますが、楽天市場やAmazonを利用すれば通販でも購入できます。

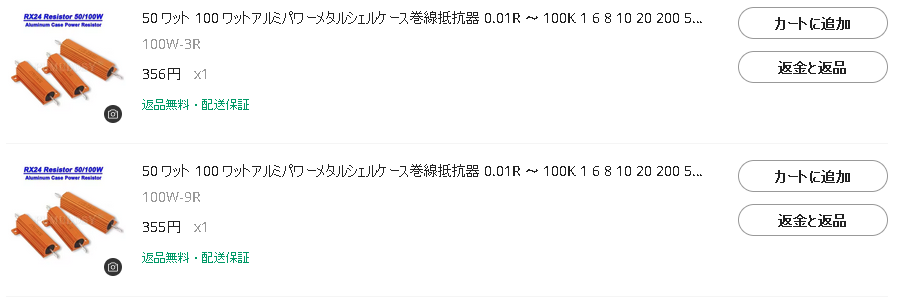

メタルクラッド抵抗 放熱性能が高く高出力対応だがちょっと高価

メタルクラッド抵抗は、抵抗器を絶縁して金属製ケースに封入してあり、本体に放熱フィンやヒートシンクが取り付けられる構造の高耐久タイプです。

工業用途や連続的な電力試験などに向いています。

特徴

- 単体で50W〜100W以上の電力を吸収

- 放熱性能に優れ、ヒートシンクに固定して効率的に排熱

- こちらも低抵抗値タイプ(例:0.1Ω)が存在

- 耐環境性や安定性が高い

⚠️ 注意点

- セメント抵抗より価格が高め

- 金属筐体は発熱するため、確実な固定と熱管理が必須

使用場面の例

電源装置やリチウムイオンバッテリーの放電テストなど、長時間・高出力の負荷をかける試験に最適です。

メタルクラッド抵抗も楽天市場やAmazonを利用すれば通販で購入可能です。

しかし、海外通販に抵抗がないのなら、楽天市場やAmazonよりもAliExpressで購入したほうがかなり安く買えます。

【ポイントまとめ】抵抗を負荷として使う際の注意点

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 電力定格 | 抵抗器に流れる電力(P=V²/RまたはI²×R)が定格W数を超えないようにする |

| 放熱対策 | 長時間使うなら、ファンの風で空冷したりヒートシンクや金属板などで熱逃がしを工夫 |

| 組み合わせ方 | 直列・並列で抵抗値と消費電力を調整できる |

| 絶縁対策 | 抵抗が金属ケースに接している場合、短絡や感電に注意 |

電子負荷と抵抗器、それぞれの特性を活かして賢く使おう

電子負荷装置は、電源やバッテリー、各種電子機器の性能を正確に評価できる便利なツールです。定電流・定電圧・定抵抗などの多彩なモードを使い分けることで、精密な測定や効率的な検証作業が可能になります。

一方、セメント抵抗やメタルクラッド抵抗といった高耐久なパーツを使えば、シンプルな負荷としてコストを抑えつつ手軽にテストが行えます。

電子工作の趣味から、DIY電源のチェック、バッテリーの劣化診断まで――目的に応じて「電子負荷」と「抵抗器」を使い分けることで、作業の幅はぐんと広がります。

特に初心者の方は、まずは扱いやすいモデルや抵抗器セットから試してみるのがおすすめです。

当記事で紹介したような電子負荷装置やセメント抵抗・メタルクラッド抵抗は、Amazonや楽天などで手軽に入手できます。

用途や予算に合った機種を選んで、ぜひあなたの電子工作や評価作業に役立ててください。